A lungo è invalsa presso gli studiosi l’opinione di un’origine indiana del romanzo e, in generale, della letteratura di immaginazione e intrattenimento. Entrando nel vivo della questione, il vescovo Huet col suo Traité de l’origin des romans (1670)[2] inaugurò la storia degli studi moderni dedicati a tale argomento, presentando una teoria sull’origine orientale - un Oriente tuttavia indefinito e favoloso, più un topos che una realtà riscontrabile - dell’arte narrativa che è rimasta per secoli indiscussa. Tale teoria orientalistica che vedeva l’India come madre di tutta la narrativa fu viziata più volte da suggestioni e luoghi comuni della cultura europea, a maggior ragione quando l’imperialismo colonialistico britannico dell’800 raggiunse l’India. L’asse portante del problema fu ricollocato in Occidente, nella fattispecie nella letteratura greca, solo a partire dalla celeberrima opera di Erwin Rohde[3] pubblicata nel 1876. Secondo Pisani[4] buona parte della letteratura novellistica indiana dipende dalla narrativa greco-romana, pervenuta in India durante l’età dei Flavi (69-96 d.C.), così intensa a suo dire di scambi fra Oriente e Occidente. Dall’India il tipo letterario del racconto-cornice sul finire del Medioevo sarebbe ritornato in Occidente dando un contributo fondamentale alla formazione della novella vera e propria. A partire dagli studi di Perry[5] l’attenzione venne rivolta al cruciale compito svolto dal bacino mesopotamico nel millennio dal IV al XIV secolo, frontiera commerciale e inevitabilmente luogo di incontri e scambi. A ciò si aggiunga che la chiusura della scuola nestoriana di Edessa nel 489 e dell’Accademia neoplatonica d’Atene nel 529 provocarono un’emigrazione in massa di intellettuali verso la più liberale Persia dei Sasanidi, ove sorgeva la rinomata scuola di Gundesapur. Una fonte di insostituibile valore ai nostri fini risulta l’opera del bibliografo Ibn al-Nadim,[6] il quale ci presenta uno spaccato dei flussi librari nella Baghdad del X secolo. Fu proprio il clima della «koinè culturale di Baghdad»[7] il teatro privilegiato dell’osmosi fra il materiale narrativo di ascendenza greca e il patrimonio locale. Prodotti di una narrativa “inferiore”, di intonazione cioè più umile e quasi sempre anonimi, risalenti alla letteratura greca d’età imperiale e tardoantica ebbero vasta diffusione nel Vicino Oriente: la Vita di Esopo ( I d.C.); il Romanzo di Alessandro Magno; il Fisiologo (II-IV d.C.); la Vita del filosofo Secondo (II d.C.); il Philogelos (V d.C.). Queste opere nel Medio Oriente furono tanto popolari e la circolazione fu talmente stratificata che ebbero a lungo vita orale, dapprincipio, fondendosi spesso con tradizioni e leggende locali, e quindi entrando a pieno titolo nel sostrato culturale. Il nuovo materiale formatosi ,dunque, da questa osmosi, prese a circolare a sua volta oralmente, e costituì spesso il nucleo di opere che avranno una codificazione letteraria solo più tardi, ad esempio il Libro di Sindbad e l’Hazar Afsaneh (“Mille leggende”, nucleo persiano delle Mille e una notte). Angelo Michele Piemontese individua, all’interno della fluida circolazione, frammentazione e ricomposizione di testi – e quindi di temi e motivi letterari -, cinque grandi “convogli testuali” il cui leitmotiv è la questione medico-filosofica in prospettiva escatologica, protagonisti delle produzioni letterarie medievali proprio grazie alla mediazione musulmana, nella fattispecie persiana, in cui convogliano le tradizioni letterarie della tarda antichità di diversa provenienza geografica (India, Grecia, Persia, Asia centrale) codificate fra il III e l’ VIII secolo: il Romanzo di Alessandro, il Libro di Calila e Dimna, la storia di Barlaam e Josafat, le Mille e una Notte, il Libro di Sindbad.

A lungo è invalsa presso gli studiosi l’opinione di un’origine indiana del romanzo e, in generale, della letteratura di immaginazione e intrattenimento. Entrando nel vivo della questione, il vescovo Huet col suo Traité de l’origin des romans (1670)[2] inaugurò la storia degli studi moderni dedicati a tale argomento, presentando una teoria sull’origine orientale - un Oriente tuttavia indefinito e favoloso, più un topos che una realtà riscontrabile - dell’arte narrativa che è rimasta per secoli indiscussa. Tale teoria orientalistica che vedeva l’India come madre di tutta la narrativa fu viziata più volte da suggestioni e luoghi comuni della cultura europea, a maggior ragione quando l’imperialismo colonialistico britannico dell’800 raggiunse l’India. L’asse portante del problema fu ricollocato in Occidente, nella fattispecie nella letteratura greca, solo a partire dalla celeberrima opera di Erwin Rohde[3] pubblicata nel 1876. Secondo Pisani[4] buona parte della letteratura novellistica indiana dipende dalla narrativa greco-romana, pervenuta in India durante l’età dei Flavi (69-96 d.C.), così intensa a suo dire di scambi fra Oriente e Occidente. Dall’India il tipo letterario del racconto-cornice sul finire del Medioevo sarebbe ritornato in Occidente dando un contributo fondamentale alla formazione della novella vera e propria. A partire dagli studi di Perry[5] l’attenzione venne rivolta al cruciale compito svolto dal bacino mesopotamico nel millennio dal IV al XIV secolo, frontiera commerciale e inevitabilmente luogo di incontri e scambi. A ciò si aggiunga che la chiusura della scuola nestoriana di Edessa nel 489 e dell’Accademia neoplatonica d’Atene nel 529 provocarono un’emigrazione in massa di intellettuali verso la più liberale Persia dei Sasanidi, ove sorgeva la rinomata scuola di Gundesapur. Una fonte di insostituibile valore ai nostri fini risulta l’opera del bibliografo Ibn al-Nadim,[6] il quale ci presenta uno spaccato dei flussi librari nella Baghdad del X secolo. Fu proprio il clima della «koinè culturale di Baghdad»[7] il teatro privilegiato dell’osmosi fra il materiale narrativo di ascendenza greca e il patrimonio locale. Prodotti di una narrativa “inferiore”, di intonazione cioè più umile e quasi sempre anonimi, risalenti alla letteratura greca d’età imperiale e tardoantica ebbero vasta diffusione nel Vicino Oriente: la Vita di Esopo ( I d.C.); il Romanzo di Alessandro Magno; il Fisiologo (II-IV d.C.); la Vita del filosofo Secondo (II d.C.); il Philogelos (V d.C.). Queste opere nel Medio Oriente furono tanto popolari e la circolazione fu talmente stratificata che ebbero a lungo vita orale, dapprincipio, fondendosi spesso con tradizioni e leggende locali, e quindi entrando a pieno titolo nel sostrato culturale. Il nuovo materiale formatosi ,dunque, da questa osmosi, prese a circolare a sua volta oralmente, e costituì spesso il nucleo di opere che avranno una codificazione letteraria solo più tardi, ad esempio il Libro di Sindbad e l’Hazar Afsaneh (“Mille leggende”, nucleo persiano delle Mille e una notte). Angelo Michele Piemontese individua, all’interno della fluida circolazione, frammentazione e ricomposizione di testi – e quindi di temi e motivi letterari -, cinque grandi “convogli testuali” il cui leitmotiv è la questione medico-filosofica in prospettiva escatologica, protagonisti delle produzioni letterarie medievali proprio grazie alla mediazione musulmana, nella fattispecie persiana, in cui convogliano le tradizioni letterarie della tarda antichità di diversa provenienza geografica (India, Grecia, Persia, Asia centrale) codificate fra il III e l’ VIII secolo: il Romanzo di Alessandro, il Libro di Calila e Dimna, la storia di Barlaam e Josafat, le Mille e una Notte, il Libro di Sindbad.

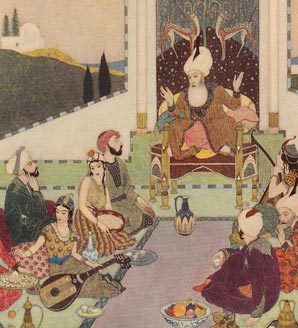

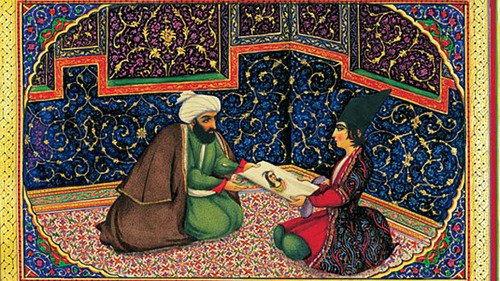

Un altro fattore comune in questi testi è la struttura compositiva a cornice, ossia brani con statuto autonomo inseriti in macrotesti di vario spessore che conferiscono ai primi un valore unitario. Secondo la magistrale distinzione operata da Michelangelo Picone,[8] possiamo annoverare tre tipi principali di cornice narrativa orientale: «racconti per ritardare il compimento di un’azione, più in particolare per rimandare un’esecuzione capitale» (ad esempio la cornice delle Mille e una notte e del Libro di Sindbad); «racconto per provare una certa idea, più in particolare per ammaestrare un allievo» (Calila e Dimna, Disciplina clericalis, prima parte del romanzo Barlaam e Josaphat); «racconti in itinere, per intervallare le tappe o alleviare il tedio del viaggio» (Sefer Sha’asku’im, Canterbury tales)[9]. In generale, in questa cornice si ha la presenza di uno o più principi discenti, primi destinatari del messaggio di sapienza racchiuso nelle novelle, e un savio - o i savi - che prepara i suoi discepoli alla vita adulta da sovrani. È proprio in quanto Fürstenspiegel (o speculum principis) che questi testi conobbero vasta fama e diffusione fra Oriente e Occidente, infatti il problema della gestione del potere monarchico e del suo rapporto con la conoscenza è di portata universale e all’epoca aveva anche un riscontro. Un ruolo fondamentale in questa migrazione euro-asiatica di testi giocò, come detto poc’anzi, il mondo islamico sin dai primordi: l’estensione dell’impero islamico e la sua posizione centrale fra Europa, Asia e Africa, favorirono l’esperienza del viaggio, da intendersi nella sua duplice accezione di mobilità interna ed esterna. Sia per quanto riguarda la migrazione geografica, che per quanto riguarda la trasmissione culturale, i cantastorie, i convertiti e gli immigrati in generale (soprattutto prigionieri e soldati mercenari) svolsero una funzione di primaria importanza: i primi nei loro spostamenti lungo le vie carovaniere raccoglievano, contaminavano e diffondevano storie; gli altri, a prescindere dal loro spostamento fisico durante la loro nuova vita, immisero nell’Islam parte del loro patrimonio culturale del paese di partenza, incluso quello narrativo scritto e/o orale. Il racconto (hadīt)[10] nella cultura islamica giocò un ruolo di primaria importanza poiché costituì una sorta di “terra franca” ove confluirono e si sovrapposero elemento popolare (tradizioni per lo più orali e di radici locali) ed erudito (tradizioni antiche e verità etico-teologiche che attingevano al vasto edificio della cultura antica e soprattutto tardoantica). Questo fenomeno culturale raggiunse la sua acmé fra il X e il XIV secolo, proprio durante la rinascita europea da una parte, la vicenda delle Crociate, la frammentazione del potere califfale e l’avvento della potenza turca. Il denso e oltremodo variegato materiale narrativo dall’Oriente che, seguendo rotte diverse, soprattutto nel XII secolo entrò in Occidente (dando apporti fondamentali al sistema culturale europeo) risale la maggior parte delle volte alla mediazione araba, dato che gli Europei non ebbero stretti rapporti culturali considerevoli con la Persia, l’India e l’Asia centrale, nonostante notevoli casi di viaggiatori – e mediatori culturali - d’eccezione, ad esempio Marco Polo. Punti di contatto col mondo arabo-islamico sono da una parte la Spagna, la Sicilia e gli Stati crociati, ovvero quei territori di frontiera con l’Islam, luoghi perciò di scontri, incontri e scambi, dall’altra l’Impero bizantino, erede e geloso custode della tradizione classica, nonché avamposto europeo ai confini con l’Oriente. L’arabo è dunque la lingua di partenza della maggior parte delle traduzioni-rielaborazioni in latino e/o nei volgari d’Europa di testi di provenienza orientale, senza però dimenticare ancora una volta la mediazione greco-bizantina in molti casi determinante. A ciò bisogna aggiungere quell’elemento altamente aleatorio e insondabile costituito dalla trasmissione orale, che non giocò di certo un ruolo di secondaria importanza. La trasmissione dall’Est all’Ovest - e viceversa – di materiale narrativo, per successive tappe e mai per un’unica via, confluì sovente in un secondo momento e per vie ignote, nelle redazioni letterarie. Alla luce di quanto è stato detto possiamo considerare i testi, siano essi traduzioni, rifacimenti o opere “originali”, cristallizzazioni che fissano questo materiale “magmatico” circolante liberamente e senza barriere fra le genti.

[1] Formula adoperata da A. M. Piemontese, Letteratura medioevale persiana e percorsi librari internazionali, in A. Pioletti, F. Rizzo Nervo (a cura di) Medioevo Romanzo e Orientale. Il viaggio dei testi. Atti del III Colloquio Internazionale di Venezia (10-13 ottobre 1996), Soveria Mannelli 1999, pp. 1-17.

[2] P.-D.Huet, Traité de l’Origine des Romans, Paris l670.

[3] E. Rohde, Der griechische Roman und seine Vorläufer, Darmstadt 1974.

[4] V. Pisani, Storia delle letterature antiche dell’India, Milano 1954.

[5] B. E. Perry, The Origins of the Book of Sindbad., in Fabula 3, (1959), pp. 1-94.

[6] B. Dodge (ed. a cura di) The Fihrist of al-Nadīm A Tenth-century survey of Muslim culture, 2 voll., New York and London 1970.

[7] E. V. Maltese (a cura di), Il libro di Sindbad. Novelle persiane medievali nella versione bizantina di Michele Andreopulos, Torino 1993, p. 16.

[8] M. Picone, Preistoria della cornice del Decameron, in P. Cherchi, M. Picone (a cura di), Studi di italianistica in onore di Giovanni Cecchetti, Ravenna 1988, pp. 91-104.

[9] ibid. p. 92

[10] Rimando alle parole di Mario Casari: «L’Islam classico presenta tre tipologie dell’unità-base della narrazione: la qissa, lett. “taglio”, novella favolosa, specialità dei cantastorie, la hikaya, lett. “imitazione”, di origine scenica e mimica a presto condotta alla forma di aneddoto testuale; la maqama, “seduta”, anch’essa di origine scenica, ma poi elaborata in forma letteraria araba per eccellenza, sovente di argomento sociale e attuale» (M. Casari, Percorsi tematici nel viaggio euro-asiatico dei testi, in M. Capaldo, F. Cardini, G. Cavallo, B. Scarcia Moretti(a cura di), Lo spazio letterario del Medioevo.3. Le culture circostanti. La cultura arabo-islamica, Roma1999, pp. 460-61).

Articolo di Eros Reale. Tutti i diritti riservati.

0 commenti:

Posta un commento