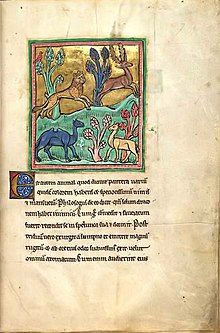

Anche se la moderna zoologia ha dissolto gran parte del loro mistero, gli animali rimangono le creature favolose per eccellenza, sia che essi siano compagni nelle nostre abitazioni, come il gattone domestico che si acciambella sui nostri piedi facendo le fusa, o la scimmia che ci scruta, curiosa, dopo essere stata immortalata dalle nostre videocamere nella foresta equatoriale. A maggior ragione ciò avviene per gli animali nel Medioevo, quel periodo che lo studioso francese Jacques Le Goff, in una recente intervista, considera come un lungo travaglio destinato al parto dell’uomo moderno, fino a inglobare il Rinascimento e arrivare alle soglie dell’Illuminismo e della Rivoluzione Francese. Nel Medioevo gli animali sono protagonisti dei cosiddetti bestiari, opere che riscuotono grande successo nel XII e XIII secolo, specie in Francia e in Inghilterra. Si tratta di compilazioni spesso miniate, il cui scopo è descrivere le proprietà di un certo numero di bestie, secondo quel che si conosce o si immagina, onde trarne insegnamenti morali o religiosi. Il capostipite dei bestiari è il Physiologus del II secolo d.C. seguito da alcuni estratti della Storia naturale di Plinio (I secolo), della Collectanea rerum memorabilium di Solino (III secolo) e delle Etimologie di Isidoro di Siviglia. Dal XIII secolo in poi si diffondono i bestiari in prosa volgare, come quello attribuito al monaco Pierre de Beauvais. Famoso e affascinante perché "fuori dal coro" è il Bestiaire d’Amours di Richart de Fornival che, a differenza degli altri, tesi a fornire insegnamenti edificanti, si serve degli animali per disquisire sull'amore e sulle pene causate dalla crudele donna amata. Nel bel saggio illustrato di Michel Pastoureau, Bestiari del Medioevo, l’autore ci conduce alla scoperta sì degli animali, ma soprattutto dello sguardo con cui l’uomo medievale li considera. Contrariamente a quanto si possa pensare, infatti, l'uomo dell'epoca sa osservare molto bene la fauna, e sarebbe in grado di riprodurla con precisione, ma alla sensibilità di allora non interessa la raffigurazione di tipo naturalistico, bensì indagare il significato riposto, per arrivare così alla verità. Lo stesso nome con cui viene chiamato l’animale racchiude una senefiance, un "significato" secondo un'antica parola francese, cui si arriva non attraverso l’etimologia odierna, ma compiendo percorsi a volte tortuosi e che ci potrebbero far sorridere.

Pastoureau ci ricorda a più riprese, tuttavia, di non alzare troppo il sopracciglio di fronte alle conclusioni sui si arrivava all'epoca, perché anche agli zoologi del futuro certe nostre convinzioni sembreranno ingenue e datate. E uno dei più grandi errori è sempre quello di voler utilizzare lo stesso metro di giudizio per misurare questioni storiche differenti. Già, ma com'è questo sguardo così diverso dal nostro? Secondo il pensiero dominante di allora, l’animale è considerato un essere impuro e inferiore, al punto che diventa uno strumento per poter spiegare concetti, prestarsi a metafore di ogni tipo e ammantarsi di simboli. Molto spesso, difatti, gli animali del Medioevo hanno un significato che può essere positivo, o anche negativo a seconda dell'uso che se ne fa. Lo stesso leone, ad esempio, di solito è visto come modello positivo perché associato a Cristo; nell'accezione negativa, invece, rappresenta la superbia, la lussuria, la prepotenza. La seconda corrente di pensiero riprende, invece, il passaggio di una Lettera ai Romani di San Paolo, in cui egli afferma che essi sono “figli di Dio” e che Cristo è venuto sulla terra per salvare tutti quanti, loro compresi. A partire da questo scritto, teologi e dotti iniziano un dibattito accanito sulla vera natura degli animali: se possano resuscitare dopo la morte, ad esempio e, in questo caso, dove vadano; e se siano passibili di responsabilità esattamente come gli esseri umani, al punto da istituire veri e propri processi contro alcuni di loro. Sia che fossero considerati esseri inferiori, sia che si sospetti abbiano una natura molto simile alla nostra, bistrattati, ammirati o temuti, gli animali hanno sempre goduto di una posizione di preminenza nell'immaginario medievale. Possiamo quindi figurarci nelle abbazie lunghe file di monaci chini a lavorare nello scriptorium, o laboratorio dove si ricopiano i libri, per preparare queste preziose opere, i bestiari. E, com'è ovvio, anche i materiali con cui sono confezionati questi volumi derivano dal mondo animale: la carta è la costosa pergamena ricavata dalla pelle di pecora, a volte di capra o vitello. Quasi sempre i volumi sono splendidamente miniati con l’uso di penne d’oca, anatra, cigno, airone o corvo, e per dipingere gli animali raffigurati sono stati usati pennelli fatti con peli di scoiattolo, castoro, martora, tasso, setole di maiale per le spazzole, denti di lupo per levigare i fondi oro. Persino nei pigmenti per i colori possono esservi prodotti ricavati dal mondo animale, come molluschi per tingere, e collanti di origine animale e casearia. Gli animali proposti sono suddivisi in alcune categorie scientifiche, che però spesso non sono le nostre: ci sono quindi i quadrupedi selvatici, i quadrupedi domestici, gli uccelli, i pesci e le creature acquatiche, i serpenti e i vermi (in questi ultimi sono compresi il drago e la formica!). Anche gli animali considerati domestici non sono gli stessi che popolano le nostre case oggigiorno. I redattori seguono inoltre una classifica nelle preferenze che si rivela piuttosto stabile. Nel mondo animale ci sono delle vere e proprie “stelle”, come il leone, o il cavallo, o il falco, che hanno un posto di assoluto rilievo e a cui vengono dedicate intere sezioni o trattati. Spesso essi sono distinguibili tra loro non tanto per l’aspetto, ma per gli attributi, cioè quella particolare posa oppure oggetto che permette all'osservatore di distinguerli a colpo d’occhio. Così, il lettore medievale sa che la differenza tra una gru e uno struzzo sta nel fatto che la gru stringe un sasso nella zampa e che lo struzzo tiene un chiodo o un ferro di cavallo nel becco. Perché? La gru di notte monta la guardia per vigilare sulle compagne e, nel caso si addormenti, il sasso cade e la sveglia; e lo struzzo ha uno stomaco che digerisce tutto, ferro compreso. Si distingue il gatto (che a lungo tempo non è considerato animale domestico) dal leopardo non tanto per il colore del manto, o la grandezza, quanto per la vicinanza di un ratto o un topolino. E il topo si distingue solamente dal pezzo di formaggio che ha tra le zampe.

Pastoureau ci ricorda a più riprese, tuttavia, di non alzare troppo il sopracciglio di fronte alle conclusioni sui si arrivava all'epoca, perché anche agli zoologi del futuro certe nostre convinzioni sembreranno ingenue e datate. E uno dei più grandi errori è sempre quello di voler utilizzare lo stesso metro di giudizio per misurare questioni storiche differenti. Già, ma com'è questo sguardo così diverso dal nostro? Secondo il pensiero dominante di allora, l’animale è considerato un essere impuro e inferiore, al punto che diventa uno strumento per poter spiegare concetti, prestarsi a metafore di ogni tipo e ammantarsi di simboli. Molto spesso, difatti, gli animali del Medioevo hanno un significato che può essere positivo, o anche negativo a seconda dell'uso che se ne fa. Lo stesso leone, ad esempio, di solito è visto come modello positivo perché associato a Cristo; nell'accezione negativa, invece, rappresenta la superbia, la lussuria, la prepotenza. La seconda corrente di pensiero riprende, invece, il passaggio di una Lettera ai Romani di San Paolo, in cui egli afferma che essi sono “figli di Dio” e che Cristo è venuto sulla terra per salvare tutti quanti, loro compresi. A partire da questo scritto, teologi e dotti iniziano un dibattito accanito sulla vera natura degli animali: se possano resuscitare dopo la morte, ad esempio e, in questo caso, dove vadano; e se siano passibili di responsabilità esattamente come gli esseri umani, al punto da istituire veri e propri processi contro alcuni di loro. Sia che fossero considerati esseri inferiori, sia che si sospetti abbiano una natura molto simile alla nostra, bistrattati, ammirati o temuti, gli animali hanno sempre goduto di una posizione di preminenza nell'immaginario medievale. Possiamo quindi figurarci nelle abbazie lunghe file di monaci chini a lavorare nello scriptorium, o laboratorio dove si ricopiano i libri, per preparare queste preziose opere, i bestiari. E, com'è ovvio, anche i materiali con cui sono confezionati questi volumi derivano dal mondo animale: la carta è la costosa pergamena ricavata dalla pelle di pecora, a volte di capra o vitello. Quasi sempre i volumi sono splendidamente miniati con l’uso di penne d’oca, anatra, cigno, airone o corvo, e per dipingere gli animali raffigurati sono stati usati pennelli fatti con peli di scoiattolo, castoro, martora, tasso, setole di maiale per le spazzole, denti di lupo per levigare i fondi oro. Persino nei pigmenti per i colori possono esservi prodotti ricavati dal mondo animale, come molluschi per tingere, e collanti di origine animale e casearia. Gli animali proposti sono suddivisi in alcune categorie scientifiche, che però spesso non sono le nostre: ci sono quindi i quadrupedi selvatici, i quadrupedi domestici, gli uccelli, i pesci e le creature acquatiche, i serpenti e i vermi (in questi ultimi sono compresi il drago e la formica!). Anche gli animali considerati domestici non sono gli stessi che popolano le nostre case oggigiorno. I redattori seguono inoltre una classifica nelle preferenze che si rivela piuttosto stabile. Nel mondo animale ci sono delle vere e proprie “stelle”, come il leone, o il cavallo, o il falco, che hanno un posto di assoluto rilievo e a cui vengono dedicate intere sezioni o trattati. Spesso essi sono distinguibili tra loro non tanto per l’aspetto, ma per gli attributi, cioè quella particolare posa oppure oggetto che permette all'osservatore di distinguerli a colpo d’occhio. Così, il lettore medievale sa che la differenza tra una gru e uno struzzo sta nel fatto che la gru stringe un sasso nella zampa e che lo struzzo tiene un chiodo o un ferro di cavallo nel becco. Perché? La gru di notte monta la guardia per vigilare sulle compagne e, nel caso si addormenti, il sasso cade e la sveglia; e lo struzzo ha uno stomaco che digerisce tutto, ferro compreso. Si distingue il gatto (che a lungo tempo non è considerato animale domestico) dal leopardo non tanto per il colore del manto, o la grandezza, quanto per la vicinanza di un ratto o un topolino. E il topo si distingue solamente dal pezzo di formaggio che ha tra le zampe.

Continuando con la nostra rapida carrellata degli animali più considerati, occupiamoci del leone. Gli uomini medievali conoscono già molto bene questo grande felino e le sue caratteristiche sin dai tempi dei Romani per via dei giochi circensi. Difatti i bestiari si dilungano molto sul re degli animali (rex animalium), esaltandone la potenza e il ruggito. A lungo andare, fra l'altro, il leone ha spodestato l’orso, sia nell’immaginario collettivo sia perché la candidatura del leone è stata caldeggiata dalla Chiesa come simbolo positivo. Nelle cattedrali vi sono diversi ornamenti che raffigurano il leone, e molte casate lo adottano prontamente nello stemma e nel sigillo nobiliare, al diffondersi degli stessi dopo il XII secolo. L’orso, infatti, è il culto animale più diffuso nell’emisfero settentrionale, e proviene da una tradizione orale e pagana. È lui il vero “re” degli animali prima dell’ascesa del leone. La Chiesa ne fa l’emblema della lussuria, e lo paragona al diavolo, chiamato sempre in causa quando si tratta di animali al negativo. Nonostante questo, l’orso viene alle volte riscattato grazie alle figure di alcuni santi che, secondo l’agiografia, riescono a “convertire” questo animale, che finisce per accompagnarsi a loro come fosse un mansueto cucciolo, come nelle storie di Sant'Eligio e San Colombano.

Il cervo, viceversa, è un simbolo di rapidità, longevità e resurrezione. La maggior parte dei bestiari lo accosta a Cristo e ne fa un animale puro e virtuoso, come l’agnello e l’unicorno, e insistono parecchio sulle virtù medicinali dell’animale. Riprendendo un aneddoto di Plinio, narrano di un cervo ornato di una collana d’oro per mano dello stesso Alessandro Magno, e ritrovato in una foresta molti anni dopo. E del re di Francia Carlo VI che si sarebbe imbattuto in un altro cervo, ornato solo di una collana di rame dorato… regalata da Giulio Cesare, più tirchio. All'epoca dei Greci e dei Romani, tuttavia, il cervo era disprezzato perché considerato pauroso, e molto più in auge era la caccia al bellicoso cinghiale. Solo con il Medioevo il cervo diventa la selvaggina cacciata dai re e dai nobili. Gli autori medievali sparlano del cinghiale, animale pericoloso, almeno quasi quanto nell'Antichità veniva ammirato. L’unica qualità che gli viene riconosciuta è il coraggio, difatti si batte fino alla morte, servendosi delle zanne acuminate, prima di soccombere sotto le lance dei cacciatori e i denti dei cani. Per il resto, viene considerato come l’emblema dell’uomo peccatore, che passa la vita a grufolare nel fango senza mai alzare lo sguardo al Signore. Il povero cinghiale è proprio l’incarnazione di tutti i vizi, infatti è anche lascivo e devasta “la vigna del Signore”! Nel Medioevo la pessima fama del lupo è così diffusa che è quasi inutile ricordarlo in questa sede. L'animale è demoniaco almeno quanto il cinghiale sia nell'aspetto che nei comportamenti. Si ciba della carne dei suoi simili, in mancanza di meglio, o di quella delle bambine: la più antica versione di Cappuccetto Rosso è stata rinvenuta dalle parti di Liegi attorno all'anno Mille! Tuttavia gli uomini e le donne del Medioevo non hanno veramente paura del lupo, quanto sono addirittura terrorizzati da draghi e mostri, che considerano bestie reali e molto più pericolose. Il drago, come dicevo sopra, è inserito ora nella categoria dei serpenti, ora in quella dei vermi. È l'animale che spaventa di più in assoluto, non solo per il suo aspetto, che coniuga in sé tradizioni antiche - bibliche, orientali, greco-romane, germaniche - ma perché è trasversale ai quattro elementi: sputa fuoco, vola nei cieli, cammina sulla terra e respira. Può avere le zampe oppure no, ed è di diversi colori. Appartiene anche a due mondi, il soprannaturale e quello terreno. Animali fantasiosi o più realistici, miti e benevoli o feroci e crudeli, ammantati di vario significato, e collocati in categorie che spesso si sovrappongono tra loro e mutano a seconda del famoso sguardo medievale. Nella pagine dei bestiari troviamo così creature bizzarre e coloratissime che stentiamo a riconoscere: come la pantera, animale cristologico che non è nera bensì maculata o striata, oppure ha la pelliccia ornata di stelle e di cerchiolini. O gli uccelli, che l'uomo del Medioevo osserva con occhio attento e spesso ammirato, questi sì - aquile, colombe e falchi sono particolarmente amati e carichi di simboli e storie affettuose. I pesci e le creature acquatiche sono invece difficili da osservare e strani perché in grado di sopravvivere in un elemento, il mare, mobile e insidioso, popolato di mostri spaventosi sempre pronti a balzarne fuori e a divorare il malcapitato, e ben lontano dall'essere il moderno luogo d'abbronzatura e svago. In conclusione, una realtà dove ogni cosa suscita "grande meraviglia" e viene presa a prestito non solo dagli uomini di Chiesa per ammaestrare, ma anche come emblema araldico o politico per costruire una ricca messe di simboli. E tutto sommato ci viene da pensare, con qualche malinconia, che, attraversato l'Illuminismo e l'Età della Ragione, non credere più nell'esistenza degli unicorni e dei draghi per alcuni versi non ci abbia fatto fare un gran guadagno... almeno in termini di fantasia e immaginazione.

Articolo di Cristina M. Cavaliere di http://ilmanoscrittodelcavaliere.blogspot.it/. Tutti i diritti riservati.

0 commenti:

Posta un commento