Visita il Primo Museo Didattico Templare Permanente in Italia!

Scopri la storia dei Templari con il Primo Museo Didattico Templare Permanente in Italia sito a Viterbo!

Vuoi visitare Viterbo?

Se vuoi visitare Viterbo, l'Appartamento uso turistico di Emiliano e Rosita è il punto ideale per la tua vacanza!

La Grande Storia dei Cavalieri Templari

Creati per difendere la Terrasanta a seguito della Prima Crociata i Cavalieri Templari destano ancora molto interesse: scopriamo insieme chi erano e come vivevano i Cavalieri del Tempio

La Grande Leggenda dei Cavalieri della Tavola Rotonda

I personaggi e i fatti più importanti del ciclo arturiano e della Tavola Rotonda

Le Leggende Medioevali

Personaggi, luoghi e fatti che hanno contribuito a conferire al Medioevo un alone di mistero che lo rende ancora più affascinante ed amato. Dal Ponte del Diavolo ai Cavalieri della Tavola Rotonda passando per Durlindana, la leggendaria spada di Orlando e i misteriosi draghi...

martedì 26 maggio 2015

LUOGHIMISTERIOSI.IT PROPONE UN'INTERVISTA DOPPIA SULLA SACRA SINDONE

giovedì 5 febbraio 2015

19 APRILE - 25 GIUGNO: OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE: DATE ED INFORMAZIONI

In occasione dell'Ostensione della Sacra Sindone a Torino tra il 19 aprile 2015 e il 24 giugno 2015, sono arrivate al Comitato Organizzatore già 600 mila prenotazioni, numero destinato ad un progressivo aumento. Secondo Elide Tisi che si occupa dell'organizzazione di questo evento di portata mondiale, circa 50 mila prenotazione provengono dall'estero. Durante il periodo si potrà ammirare il "Compianto sul Cristo morto del Beato Angelico" nel Museo Diocesano posto nella cripta del Duomo proprio sotto il luogo dove sarà possibile ammirare la Sindone. Le prenotazioni on line potranno avvenire anche tramite Tablet e Smartphone oltre naturalmente al normale PC e nel frattempo anche i social si stanno muovendo: l'hashtag dell'evento sarà #sindone2015. Il 21 giugno i giovanni incontreranno Papa Francesco e per rispondere alla forte risposta giovanile, gli Oratori di Torino stanno allestendo adatti ad ospitarli. I volontari che saranno messi in campo saranno circa 4500.

In occasione dell'Ostensione della Sacra Sindone a Torino tra il 19 aprile 2015 e il 24 giugno 2015, sono arrivate al Comitato Organizzatore già 600 mila prenotazioni, numero destinato ad un progressivo aumento. Secondo Elide Tisi che si occupa dell'organizzazione di questo evento di portata mondiale, circa 50 mila prenotazione provengono dall'estero. Durante il periodo si potrà ammirare il "Compianto sul Cristo morto del Beato Angelico" nel Museo Diocesano posto nella cripta del Duomo proprio sotto il luogo dove sarà possibile ammirare la Sindone. Le prenotazioni on line potranno avvenire anche tramite Tablet e Smartphone oltre naturalmente al normale PC e nel frattempo anche i social si stanno muovendo: l'hashtag dell'evento sarà #sindone2015. Il 21 giugno i giovanni incontreranno Papa Francesco e per rispondere alla forte risposta giovanile, gli Oratori di Torino stanno allestendo adatti ad ospitarli. I volontari che saranno messi in campo saranno circa 4500.mercoledì 25 giugno 2014

L'IMMAGINE IMPRESSA SUL TELO

L'IMPRONTA AGONIZZANTE DI GESU'

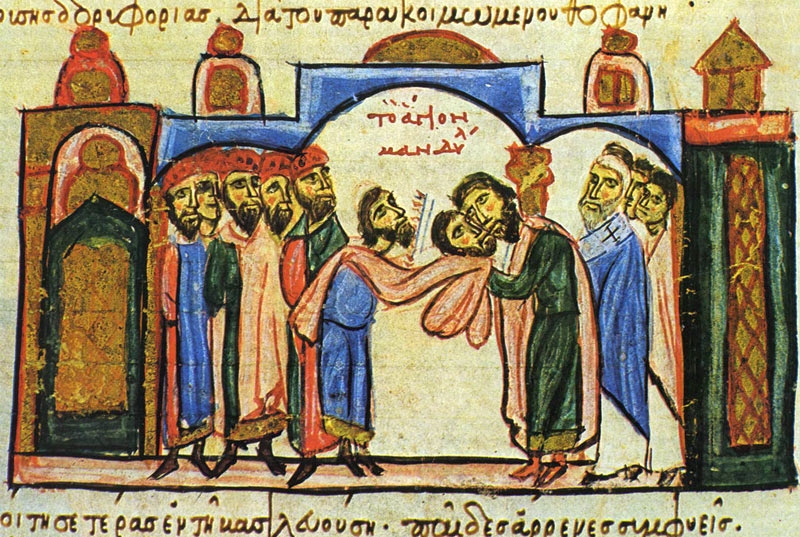

NARRATIO DE IMMAGINE

giovedì 19 giugno 2014

ANTICHI DOCUMENTI SUL RITRATTO DI CRISTO

mercoledì 18 giugno 2014

L'IMPRONTA SPAVENTOSA DI UN MORTO

LA SCOPERTA DEL TELO AD EDESSA

UN'ARMA CONTRO L'ERESIA

Articolo per gentile concessione della dott.ssa Barbara Frale

LINO IMPRESSO DA UN "UMORE LIQUIDO"

giovedì 12 giugno 2014

LE BRUCIATURE SUL TELO

martedì 3 giugno 2014

L'IMBARAZZO DELLA SINDONE

giovedì 29 maggio 2014

SOMIGLIANZA TRA GESU' E MARIA

martedì 27 maggio 2014

STORIA DELL'IMPRONTA DI EDESSA - 1

lunedì 26 maggio 2014

STORIA DELL'IMPRONTA DI EDESSA - 2

Nell’anno 544 il re di Persia Cosroe Nirhirvan era risalito sino alla Turchia ed aveva posto sotto assedio l’antica città di Edessa. Gli abitanti erano spaventati soprattutto per una formidabile struttura di legno che il re aveva fatto costruire tutt’intorno alle sue poderose mura, che più volte essi avevano tentato invano di mettere fuori uso. Quando l’opera era quasi terminata, spinti dalla disperazione, gli Edesseni avevano tratto fuori dal suo santuario l’oggetto che ritenevano più sacro al mondo: era quell’immagine non fatta da mano d’uomo che Dio stesso aveva voluto imprimere, e che secondo l’antica opera nota come la Doctrina Addai Gesù aveva inviato al re Abgar V perchè guarisse dalla sua malattia. L’avevano portata in un condotto che si erano scavati vicino al bastione nemico e poi l’avevano cosparsa d’acqua, come si faceva per ottenere acqua santa per benedire il popolo. Questo è un dettaglio molto importante, che va notato: gli abitanti di Edessa erano sicuri che l’immagine sacra fosse indelebile e non fatta da colori, altrimenti non l’avrebbero mai imbevuta d’acqua. Bagnare un dipinto significa danneggiarlo irreparabilmente; invece, secondo lo storico bizantino Evagrio (536-594), l’immagine tessile veniva comunemente bagnata per ricavarne acqua santa. Questo dettaglio fa venire in mente proprio la sindone di Torino, che come già detto porta l’immagine doppia, anteriore e posteriore, di un uomo crocifisso. Tale immagine è indelebile, non è stata dipinta né è dovuta a colore.

Nell’anno 544 il re di Persia Cosroe Nirhirvan era risalito sino alla Turchia ed aveva posto sotto assedio l’antica città di Edessa. Gli abitanti erano spaventati soprattutto per una formidabile struttura di legno che il re aveva fatto costruire tutt’intorno alle sue poderose mura, che più volte essi avevano tentato invano di mettere fuori uso. Quando l’opera era quasi terminata, spinti dalla disperazione, gli Edesseni avevano tratto fuori dal suo santuario l’oggetto che ritenevano più sacro al mondo: era quell’immagine non fatta da mano d’uomo che Dio stesso aveva voluto imprimere, e che secondo l’antica opera nota come la Doctrina Addai Gesù aveva inviato al re Abgar V perchè guarisse dalla sua malattia. L’avevano portata in un condotto che si erano scavati vicino al bastione nemico e poi l’avevano cosparsa d’acqua, come si faceva per ottenere acqua santa per benedire il popolo. Questo è un dettaglio molto importante, che va notato: gli abitanti di Edessa erano sicuri che l’immagine sacra fosse indelebile e non fatta da colori, altrimenti non l’avrebbero mai imbevuta d’acqua. Bagnare un dipinto significa danneggiarlo irreparabilmente; invece, secondo lo storico bizantino Evagrio (536-594), l’immagine tessile veniva comunemente bagnata per ricavarne acqua santa. Questo dettaglio fa venire in mente proprio la sindone di Torino, che come già detto porta l’immagine doppia, anteriore e posteriore, di un uomo crocifisso. Tale immagine è indelebile, non è stata dipinta né è dovuta a colore.UN VECCHIO TELO LOGORO

NON DIPINTO BENSI' IMPRONTA

giovedì 15 maggio 2014

SINDONE E VANGELI APOCRIFI

venerdì 9 maggio 2014

L'EQUIVOCO SULLA BRUTTEZZA DI GESU'

GESU' BRUTTO E DEFORME