Visita il Primo Museo Didattico Templare Permanente in Italia!

Scopri la storia dei Templari con il Primo Museo Didattico Templare Permanente in Italia sito a Viterbo!

Vuoi visitare Viterbo?

Se vuoi visitare Viterbo, l'Appartamento uso turistico di Emiliano e Rosita è il punto ideale per la tua vacanza!

La Grande Storia dei Cavalieri Templari

Creati per difendere la Terrasanta a seguito della Prima Crociata i Cavalieri Templari destano ancora molto interesse: scopriamo insieme chi erano e come vivevano i Cavalieri del Tempio

La Grande Leggenda dei Cavalieri della Tavola Rotonda

I personaggi e i fatti più importanti del ciclo arturiano e della Tavola Rotonda

Le Leggende Medioevali

Personaggi, luoghi e fatti che hanno contribuito a conferire al Medioevo un alone di mistero che lo rende ancora più affascinante ed amato. Dal Ponte del Diavolo ai Cavalieri della Tavola Rotonda passando per Durlindana, la leggendaria spada di Orlando e i misteriosi draghi...

lunedì 3 aprile 2017

IL GONFALONE

venerdì 28 ottobre 2016

LE 10 ARMI MEDIEVALI PIÙ DISTRUTTIVE

La top ten delle armi pericolose

giovedì 28 gennaio 2016

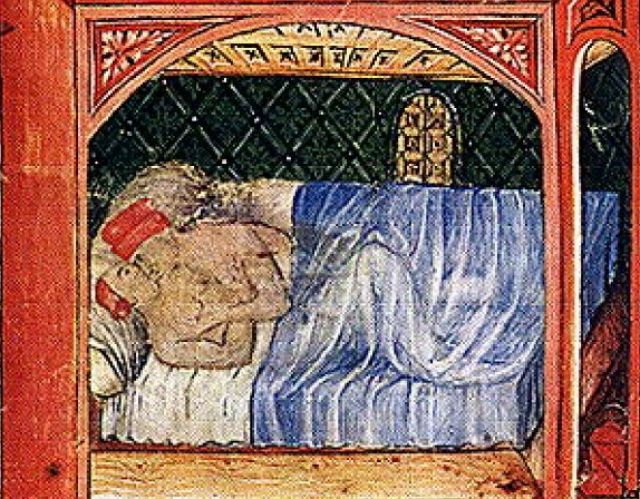

LA SESSUALITA' NEL MEDIOEVO

giovedì 1 gennaio 2015

CAPODANNO

La nascita del Capodanno risale alla notte dei tempi e precisamente alla festa di Giano, dio romano. Nel secolo VII i seguaci dei druidi delle fiandre usavano festeggiare il primo giorno dell'anno, festeggiamento che fu contrastato aspramente da Sant'Eligio il quale li accusò dicendo: "A Capodanno nessuno faccia empie ridicolaggini quali l'andare mascherati da giovenche o da cervi, o fare scherzi e giochi, e non stia a tavola tutta la notte né segua l'usanza di doni augurali o di libagioni eccessive. Nessun cristiano creda in quelle donne che fanno i sortilegi con il fuoco, né sieda in un canto, perché è opera diabolica". Durante il periodo medievale, molti paesi usavano il calendario giuliano ma alcuni di essi invece usavano festeggiare il primo dell'anno in giorni diversi. In Inghilterra e in Irlanda ad esempio dal XII secolo all'anno 1752 il capodanno si festeggiava il 25 marzo e così anche a Pisa e Firenze mentre in Spagna dal fin dal seicento si festeggiava il 25 dicembre. Queste differenze continuarono fino al 1691 quando papa Innocenzo XII stabilì che l'anno doveva iniziare il 1 gennaio. Molti regimi dittatoriali nella storia hanno cercato di creare riforme dei calendari, basti pensare al Calendario Repubblicano della Prima Repubblica Francese oppure l'adozione del Calendario Fascista all'indomani della marcia su Roma fino al 27 ottobre del 1923 (Anno I E.F.). Il conteggio degli anni sulla base della dittatura fascista continuò fino alla Liberazione del 25 aprile del 1945.

La nascita del Capodanno risale alla notte dei tempi e precisamente alla festa di Giano, dio romano. Nel secolo VII i seguaci dei druidi delle fiandre usavano festeggiare il primo giorno dell'anno, festeggiamento che fu contrastato aspramente da Sant'Eligio il quale li accusò dicendo: "A Capodanno nessuno faccia empie ridicolaggini quali l'andare mascherati da giovenche o da cervi, o fare scherzi e giochi, e non stia a tavola tutta la notte né segua l'usanza di doni augurali o di libagioni eccessive. Nessun cristiano creda in quelle donne che fanno i sortilegi con il fuoco, né sieda in un canto, perché è opera diabolica". Durante il periodo medievale, molti paesi usavano il calendario giuliano ma alcuni di essi invece usavano festeggiare il primo dell'anno in giorni diversi. In Inghilterra e in Irlanda ad esempio dal XII secolo all'anno 1752 il capodanno si festeggiava il 25 marzo e così anche a Pisa e Firenze mentre in Spagna dal fin dal seicento si festeggiava il 25 dicembre. Queste differenze continuarono fino al 1691 quando papa Innocenzo XII stabilì che l'anno doveva iniziare il 1 gennaio. Molti regimi dittatoriali nella storia hanno cercato di creare riforme dei calendari, basti pensare al Calendario Repubblicano della Prima Repubblica Francese oppure l'adozione del Calendario Fascista all'indomani della marcia su Roma fino al 27 ottobre del 1923 (Anno I E.F.). Il conteggio degli anni sulla base della dittatura fascista continuò fino alla Liberazione del 25 aprile del 1945.giovedì 2 ottobre 2014

LA TAVOLA ED IL FOCOLARE

sabato 13 settembre 2014

PER CHI SUONA LA CAMPANA...

Qualche anno addietro era apparsa su molti quotidiani la notizia di una denuncia fatta a un parroco per il disturbo arrecato dal suono delle campane della sua chiesa. Si parla spesso di corsi e ricorsi storici ma in questo caso bisogna constatare come al riguardo siamo molto distanti dalla disposizione d’animo dell’uomo medievale, che nel familiare suono della campana sentiva echeggiare il suono di tromba della chiesa militante. Ma andiamo con ordine. Sebbene già esistente in epoche anteriori, risale all’alto medioevo l’idea di collocarla in cima ad una torre, inventando così il campanile, e se a lungo si è pensato che fosse la Lombardia la sua zona d’origine, in seguito sono state avanzate ragionevoli ipotesi che i primi campanili in occidente sorsero in Romagna, in particolare nella zona di Ravenna. Secondo un’altra ipotesi la campana dovrebbe il suo nome alla sua forma, che ricorda quello dei vasa campana, anfore prodotte nella zona del napoletano. A un santo, Paolino da Nola, la tradizione attribuisce invece l’invenzione del batacchio interno. Per tutto il Medioevo, ma anche oltre, alla campana è riservata una funzione particolare: comunicare con il suo rintocco delle informazioni. Se è ormai cosa nota ai più l’uso delle campane per scandire le ore, forse non tutti sanno che essa veniva suonata anche in occasione della morte di personaggi importanti e il numero di rintocchi informava le persone sul sesso e sul rango del deceduto: due rintocchi se era una donna, tre se era un uomo. In caso di morte di un uomo di chiesa i rintocchi erano tanti quanti erano stati gli ordini in vita. Oltre alle campane religiose esistevano le campane “laiche”, quelle cioè collocate sulle torri civiche che venivano suonate per avvisare i cittadini di un pericolo incombente come un incendio o l’entrata in città di un nemico, chiamando così a raccolta le persone, funzione questa che poteva però ritorcesi contro. Quando scoppiava infatti una lotta tra famiglie o fazioni rivali si poteva arrivare a demolire i campanili che potevano essere utilizzati dall’avversario, come avvenne per quello della Badia di Firenze nel 1307, in modo da impedirgli utilizzarne i rintocchi per radunare uomini. Quello della campana era per l’uomo medievale un suono familiare, tutt’altro che molesto, che anzi lo confortava nelle ore notturne. È Guglielmo Durante a spiegarne il perché: “Si suonano e si benedicono le campane affinché scaccino lontano gli eserciti ostili e tutte le insidie del nemico, per allontanare il fragore della grandine, il turbine delle procelle, l’impeto delle tempeste e dei fulmini, i tuoni minacciosi, perché siano sospesi i turbini del vento, siano debellati e vinti gli spiriti delle tempeste e le Potestà dell’aria”. Come si può ben intuire da queste parole l’uomo medievale mai e poi mai avrebbe considerato il suono della campana come un disturbo della sua quiete! Per poter essere ascoltate alla maggior distanza possibile venivano fuse campane di grandi dimensioni, molto pesanti. Non era quindi affatto facile suonarle, quella del campanaro era una vera e propria arte, e non di rado bisognava far venire gente da fuori città che si era specializzata in questa attività. Da quanto detto finora si può vedere come i tempi, purtroppo o per fortuna (al lettore l’ardua sentenza!) siano cambiati. Le campane ormai tacciono del tutto, o si limitano semplicemente a rimarcare un orario che ci è già stato fornito dal nostro orologio al polso. Eppure qualcosa oggigiorno della passata importanza della campana resta, di un tempo in cui il suo rintocco era così importante da ammonire il suo suonatore a non distrarsi, neppure durante le ore della notte: alzi la mano chi non conosce la canzone “Fra’ Martino, campanaro/ dormi tu?, dormi tu?/ Suona le campane, suona le campane/ Din don dan”.

Qualche anno addietro era apparsa su molti quotidiani la notizia di una denuncia fatta a un parroco per il disturbo arrecato dal suono delle campane della sua chiesa. Si parla spesso di corsi e ricorsi storici ma in questo caso bisogna constatare come al riguardo siamo molto distanti dalla disposizione d’animo dell’uomo medievale, che nel familiare suono della campana sentiva echeggiare il suono di tromba della chiesa militante. Ma andiamo con ordine. Sebbene già esistente in epoche anteriori, risale all’alto medioevo l’idea di collocarla in cima ad una torre, inventando così il campanile, e se a lungo si è pensato che fosse la Lombardia la sua zona d’origine, in seguito sono state avanzate ragionevoli ipotesi che i primi campanili in occidente sorsero in Romagna, in particolare nella zona di Ravenna. Secondo un’altra ipotesi la campana dovrebbe il suo nome alla sua forma, che ricorda quello dei vasa campana, anfore prodotte nella zona del napoletano. A un santo, Paolino da Nola, la tradizione attribuisce invece l’invenzione del batacchio interno. Per tutto il Medioevo, ma anche oltre, alla campana è riservata una funzione particolare: comunicare con il suo rintocco delle informazioni. Se è ormai cosa nota ai più l’uso delle campane per scandire le ore, forse non tutti sanno che essa veniva suonata anche in occasione della morte di personaggi importanti e il numero di rintocchi informava le persone sul sesso e sul rango del deceduto: due rintocchi se era una donna, tre se era un uomo. In caso di morte di un uomo di chiesa i rintocchi erano tanti quanti erano stati gli ordini in vita. Oltre alle campane religiose esistevano le campane “laiche”, quelle cioè collocate sulle torri civiche che venivano suonate per avvisare i cittadini di un pericolo incombente come un incendio o l’entrata in città di un nemico, chiamando così a raccolta le persone, funzione questa che poteva però ritorcesi contro. Quando scoppiava infatti una lotta tra famiglie o fazioni rivali si poteva arrivare a demolire i campanili che potevano essere utilizzati dall’avversario, come avvenne per quello della Badia di Firenze nel 1307, in modo da impedirgli utilizzarne i rintocchi per radunare uomini. Quello della campana era per l’uomo medievale un suono familiare, tutt’altro che molesto, che anzi lo confortava nelle ore notturne. È Guglielmo Durante a spiegarne il perché: “Si suonano e si benedicono le campane affinché scaccino lontano gli eserciti ostili e tutte le insidie del nemico, per allontanare il fragore della grandine, il turbine delle procelle, l’impeto delle tempeste e dei fulmini, i tuoni minacciosi, perché siano sospesi i turbini del vento, siano debellati e vinti gli spiriti delle tempeste e le Potestà dell’aria”. Come si può ben intuire da queste parole l’uomo medievale mai e poi mai avrebbe considerato il suono della campana come un disturbo della sua quiete! Per poter essere ascoltate alla maggior distanza possibile venivano fuse campane di grandi dimensioni, molto pesanti. Non era quindi affatto facile suonarle, quella del campanaro era una vera e propria arte, e non di rado bisognava far venire gente da fuori città che si era specializzata in questa attività. Da quanto detto finora si può vedere come i tempi, purtroppo o per fortuna (al lettore l’ardua sentenza!) siano cambiati. Le campane ormai tacciono del tutto, o si limitano semplicemente a rimarcare un orario che ci è già stato fornito dal nostro orologio al polso. Eppure qualcosa oggigiorno della passata importanza della campana resta, di un tempo in cui il suo rintocco era così importante da ammonire il suo suonatore a non distrarsi, neppure durante le ore della notte: alzi la mano chi non conosce la canzone “Fra’ Martino, campanaro/ dormi tu?, dormi tu?/ Suona le campane, suona le campane/ Din don dan”. giovedì 15 maggio 2014

DE QUINQUAGINTA CURIALITATIBUS AD MENSAM - LE 50 CORTESIE A TAVOLA

Fra Bonvesin da la Riva che sta in borgo Legnano,

delle cortesie da tavola qui vi parla senza indugio;

delle cinquanta cortesie che sono da osservarsi a tavola

fra Bonvesin da la Riva ve ne parla ora.

La prima è questa: quando vai a tavola,

pensa prima di tutto al povero bisognoso:

perché quando tu nutri un povero, tu nutri il tuo Pastore,

che ti nutrirà dopo la morte nell'eterna dolcezza.

La seconda cortesia: se tu porgi acqua alle mani

porgila elegantemente, procura di non essere maleducato.

Porgine a sufficienza, ma non troppa, quando è tempo d'estate;

d'inverno, per il freddo, diminuisci la quantità.

La terza cortesia: non affrettarti

a prendere posto a tavola senza averne il permesso;

se qualcuno t'invita a nozze, prima di sederti

non prenderti delle libertà per evitare di essere cacciato.

L'altra è: prima di assumere il cibo preparato, fa in modo

che esso venga benedetto da te o da qualcuno maggiore di te:

è troppo ingordo e maleducato e pecca contro Cristo

colui che non si cura degli altri né benedice il proprio piatto.

La quínta cortesía: siedi a tavola come si conviene,

cortese, educato, allegro e di buon umore;

quindi non devi essere né astioso né corrucciato né scomposto

e neppure tenere le gambe incrociate.

La sesta cortesia: se possibile

non ci si deve appoggiare alla tavola imbandita.

Perchè non è educato appoggiare

i gomiti o stendere le braccia.

La settima cortesia è per tutti:

non mangiare né troppo né poco, ma moderatamente.

Colui che mangia troppo o troppo poco,

non trae alcun vantaggio né per l'anima né per il corpo.

L'ottava cortesia è, che Dio ci aiuti,

a non riempire troppo la bocca e non mangiare troppo in fretta;

I'ingordo che mangia in fretta, e si riempie la bocca,

se venisse interpellato, farebbe fatica a rispondere.

La nona cortesia è parlare poco

e badare a ciò che si sta facendo:

perchè se si parla troppo mangiando,

può accadere che escano briciole dalla bocca.

La decima cortesia è: quando hai sete,

prima inghiotti il cibo e pulisci la bocca e poi bevi.

L'ingordo che beve in fretta, prima di aver deglutito,

infastidisce l'altro che beve in compagnia.

E l'undicesima è questa: non porgere la coppa all'altro,

se può prenderla da solo, a meno che non te l'abbia chiesta.

Ciascuno prenda la coppa dalla tavola quando gli aggrada,

e dopo aver bevuto, la riappoggi dolcemente.

La dodicesima è questa: quando devi prendere la coppa,

usa le due mani e pulisci bene la bocca.

Con una sola mano non si può afferrarla bene:

usare sempre le due mani anche per bere per non rovesciare il vino.

La tredicesima è questa: anche se non vuoi bere,

se qualcuno ti porge la coppa, la devi sempre accettare;

una volta presa, puoi subito posarla,

o porgerla a qualcuno che è lì con te.

La successiva è questa: quando sei invitato

anche se in tavola c'è del vino buono, cerca di non ubriacarti.

Chi si ubriaca scioccamente, nuoce tre volte:

al corpo, all'anima e spreca il vino.

La quindicesima è questa: anche se arriva qualcuno,

non alzarti da tavola, se non per un motivo importante.

Finché mangi non devi muoverti

neppure per salutare quelli che sopraggiungono.

La sedicesima poi è

non sorbire rumorosamente quando mangi col cucchiaio.

Altrimenti l'uomo e la donna che lo fanno,

si comportano veramente come la bestia che mangia il pastone.

La diciassettesima poi è: quando starnutisci

o quando ti coglie la tosse, attenzione a quello che fai.

Sii cortese, voltati dall'altra parte,

affinchè la saliva non cada sulla tavola.

La diciottesima è questa: quando l'uomo si sente bene,

non faccia, chiunque sia, pane del companatico.

Colui che è ghiotto di carne, di uova o di formaggio,

anche se ne avesse in abbondanza, non deve esagerare.

La diciannovesima cortesia è questa: non criticare i cibi

quando sei ospite ai banchetti, ma dì che sono tutti buoni.

Ho già trovato molti uomini con la brutta abitudine,

di dire: «Questo è mal cotto» o «Questo è insipido».

E la ventesima è questa: curati del tuo piatto;

non guardare nel piatto degli altri se non per imparare.

Chi serve deve controllare che non manchi nulla,

ma se non lo facesse non sarebbe corretto.

La ventunesima è questa: non mescolare tutto insieme

carne o uova o cibo simile.

Chi rimescola cercando il meglio sul tagliere,

è ineducato e disturba il vicino di tavola.

L'altra che segue è questa: non comportarti villanamente,

se mangi il pane codividendolo con qualcuno;

taglia il pane ordinatamente, non in qualche modo,

non tagliarlo ai lati se non vuoi essere ineducato.

La ventitreesima: non mettere pane nel vino,

se nel tuo stesso bicchiere bevesse fra Bonvesino.

Se qualcuno volesse inzuppare nel vino bevendo con me

da un unico bicchiere, io, da parte mia, potendo non berrei con lui.

L'altra è: non mettere accanto al tuo vicino

né piatto né scodella, se non per un motivo importante.

Se tu desideri scostare il piatto e la scodella,

fallo dalla tua parte.

L'altra è: chi stesse mangiando da un tagliere con donne,

deve tagliare la carne per sé e per loro.

L'uomo deve essere più premuroso, più sollecito e servizievole

della donna che per riservatezza non è in grado di esserlo.

La ventiseiesima: sii molto cortese

quando il tuo buon amico mangia alla tua tavola.

Tagliando carne pesce o altre buone pietanze,

scegli per lui la parte migliore.

L'altra che segue è questa: non devi essere insistente

con l'amico a casa tua perchè beva o mangi;

devi accoglierlo bene e fargli bella cera

e metterlo a suo agio in ogni senso..

La ventottesima: mangiando accanto un uomo importante,

astieniti dal mangiare mentre lui sta bevendo.

Mangiandi accanto a un vescovo, che sta bevendo dalla coppa,

fa in modo di non masticare con la bocca.

L'altra che viene è questa: se foste vicino a un uomo importante,

non dovete bere contemporaneamente a lui.

Chi fosse vicino ad un vescovo, fintanto che lui beve

non deve alzare il proprio bicchiere, per educazione.

E la trentesima è questa: chi serve, sia pulito,

e in presenza altrui non sputi nè insudici.

Perchè a un uomo mentre mangia, causerebbe fastidio:

non può essere troppo pulito chi serve ad un banchetto.

La trentunesima è questa: ogni giovane educato

che voglia soffiarsi il naso a tavola, si pulisca con i fazzoletti.

Chi mangia o chi serve, non deve pulirsi il naso con le dita;

si pulisca con teli e usi cortesia.

L'altra che víene è questa: le tue mani siano pulite,

non devi mettere né le dita nelle orecchie né le mani sulla testa.

L'uomo che mangia non deve

frugare con le dita in parti sporche.

La trentatreesima: non accarezzare con le mani

finché sei a tavola, né gatti né cani:

L'uomo educato non deve accarezzare gli animali

con le mani con le quali tocca i cibi.

L'altra è: mentre mangi con persone estranee,

non mettere le dita in bocca per pulire i denti.

Chi si mette le dita in bocca prima di aver finito di mangiare,

per quanto mi riguarda non mangerà con me sul tagliere.

La trentacínquesima: non devi leccarti le dita;

chi le mette in bocca le pulisce male.

L'uomo che si mette in bocca le dita impiastricciate

non le pulisce, anzi le sporca maggiormente.

La trentaseiesima cortesia:

se devi parlare, non parlare a bocca piena.

Chi parla e chi risponde prima d'aver vuotato la bocca,

difficilmente potrebbe articolare qualcosa.

Dopo questa viene quest'altra: finché il vicino di tavola

avrà il bicchiere alla bocca, non fargli domande;

se proprio lo vuoi interpellare, ti chiedo di farlo

solo dopo che avrà finito di bere.

La trentottesima è questa: non raccontare storie tristi

perchè coloro che sono con te possano mangiare serenamente.

Fin che gli altri mangiano non dire cose angoscianti,

ma taci oppure di' parole confortevoli.

L'altra che segue è questa: se mangi con persone,

non fare nè rumore nè litigi, pur se hai ragione.

Se qualcuno dei tuoi eccedesse, lascia correre fino ad un momento opportuno, in modo che coloro che sono con te non siano turbati.

L'altra è: se accusi dolore per qualche infermità,

nascondi più che puoi il tuo malessere.

Se ti senti male a tavola, non mostrare sofferenza,

e non procurare dispiacere a coloro che mangiano con te.

Dopo quella viene quest'altra: se vedessi nel cibo

qualcosa di sgradevole, non dirlo agli altri.

Vedendo nel cibo una mosca o altra porcheria,

taci, per non creare disgusto in coloro che stanno mangiando a tavola.

L'altra è: se porti scodelle a tavola per servire,

devi tenere il pollice sul bordo della scodella.

Se prendi la scodella con il pollice sul bordo,

potrai metterla poi al suo posto senza altro aiuto.

La quarantatreesima è: se porgi la coppa,

non toccare mai la sommità del bicchiere con il pollice.

Reggi il bicchiere da sotto e porgilo con una mano:

chi lo tiene diversamente può essere considerato villano.

La quarantaquattresima per chi vuol sentire è:

non devi riempire troppo piatti, scodelle e bicchieri.

In ogni cosa occorre misura e modo;

chi eccedesse non sarebbe cortese.

L'altra che segue è questa: trattieni il cucchiaio,

se ti vien tolta la scodella per aggiungervi del cibo.

Se c'è il cucchiaio nella scodella, ciò intralcia chi serve;

In tutte le cortesie fa bene chi riflette.

L'altra che segue è questa: se mangi con il cucchiaio,

non mettere troppo pane nel cibo.

Chi farà "zuppetta" nella pietanza,

potrebbe dar fastidio a coloro che gli mangiano accanto.

L'altra che segue è questa: se hai vicino l'amico,

finché egli è a tavola, serviti contemporaneamente a lui.

Se tu dovessi smettere di mangiare e non fossi ancora sazio,

forse anch'egli smetterebbe per ritegno.

L'altra è: mangiando insieme ad altri invitati,

non mettere anzi tempo il tuo coltello nel fodero.

Non usare il coltello prima dei tuoi vicini di tavola:

può darsi che venga portata in tavola una vivanda diversa da quella pensata.

La cortesia seguente è: quando mangiato,

glorifica Gesù Cristo.

Colui che riceve un servizio da chi gli vuol bene,

se non lo ringrazia, è irriconoscente.

La cinquantesima poi (l'ultima) è:

lavare le mani, poi bere del buon vino di botte.

Le mani dopo il banchetto possono essere anche solo sciacquate;

dal grasso e dalla sporcizia possono essere pulite successivamente.

sabato 29 marzo 2014

LA CONCEZIONE DEL TEMPO NEL MEDIOEVO

venerdì 20 dicembre 2013

BREVE STORIA DEL CAPODANNO

"A Capodanno nessuno faccia empie ridicolaggini quali l'andare mascherati da giovenche o da cervi, o fare scherzi e giochi, e non stia a tavola tutta la notte né segua l'usanza di doni augurali o di libagioni eccessive. Nessun cristiano creda in quelle donne che fanno i sortilegi con il fuoco, nè sieda in un canto perchè è opera diabolica".

giovedì 19 dicembre 2013

IL CAVALIERI E LA SPADA - ACCENNI AD UNA VIA INIZIATICA CAVALLERESCA

venerdì 11 ottobre 2013

IL CERTAMEN CORONARIO

sabato 5 ottobre 2013

IL PONTE LEVATOIO

PARS DOMINICA

venerdì 4 ottobre 2013

IL GOSSIP NEL MEDIOEVO

lunedì 2 settembre 2013

MATRIMONIO CATTOLICO NEL MEDIOEVO

Ci si affidava agli amici comuni o a persone autorevoli che potevano creare un clima di fiducia reciproca con funzione di mediatori chiamati mezzani. Raggiunto l’accordo i parenti più stretti degli sposi si incontravano e lo confermavano con una stretta di mano (impalmamento) oppure un bacio come succedeva a Roma (abboccamento). Spesso lo sposo era presente e riceveva la stretta di mano o il bacio della donna. Questo era un accordo che era considerato vincolante. Fermare il parentado termine usato per sancire l’alleanza e che dà l’idea di accordo matrimoniale ormai stabilito e che non si sarebbe potuto interrompere senza provocare problemi. Il matrimonio non era concluso, la cerimonia successiva lo trasformava in un atto solette (il giuramento) in cui lo sposo e il padre della sposa davano assenso alle nozze e un notaio redigeva un atto che fissava l’entità e le modalità di pagamento della dote incaricando arbitri a sorvegliare che le condizioni fossero rispettate. La sposa non partecipava e aspettava che il partner l’andasse a visitare. Il rito solenne avveniva in chiesa, territorio neutro, che metteva le famiglie in assoluta parità.

Al giuramento seguiva un banchetto pubblico. Impalmemento e giuramento erano simili alla promessa di diritto canonica in cui l’uomo e la donna (e non il padre di lei) si promettevano di prendersi per marito e moglie. Molto tempo passava dal giuramento all’anello quando finalmente appariva lo sposo: l’incontro avveniva in casa della sposa o dell’intermediario alla presenza di un notaio che avrebbe redatto il contratto davanti allo sposo che infilava l’anello alla sposa. Il rito dell’inanellamento era diventato il rito che dal XIII secolo divenne l’anello nuziale vero e proprio (prima l’anello era simbolo della promessa). Il giorno dell’anello era una cerimonia privata celebrata in casa e senza l’intervento di un sacerdote. Era con la traductio (corteo nuziale) che veniva conferita una dimensione pubblica al matrimonio coinvolgendo l’intera comunità; successivamente la sposa trasferiva a casa del marito.

La donna andava a cavallo, vestita sontuosamente con servitori che portavano il corredo e i doni ricevuti dallo sposo. Dopo il giuramento l’uomo inviava uno scrigno (il forzierino) pieno di gioielli. Il marito forniva successivamente il guardaroba intero. Con questi gesti inizia la vestizione della sposa che sanciva l’ingresso della donna nel nuovo gruppo familiare mostrando la propria appartenenza al marito.Il rito era costosissimo ma tutto apparteneva sempre all’uomo il quale successivamente poteva rivendere tutto o riconsegnare ai legittimi proprietari oggetti presi solo in prestito. Entrando nella casa del marito, la sposa offriva regali ai parenti e riceveva dalle donne anelli della famiglia atto che rafforzava i legami familiari e la continuità dei ruoli femminili. Entro una settimana la sposa doveva rientrare a casa (la ritornata): la famiglia della sposa era pronta a riprendersi la figlia vedova e la dote da rigirare per un altro eventuale matrimonio.

La dote era della sposa ma era gestita dal marito e doveva servire al suo mantenimento in caso di vedovanza. Ma, se rimaneva vedova, difficilmente poteva restare in casa coi figli, spesso restava o con i parenti del marito o tornava a casa ma in questo caso perdeva i figli che dovevano rimanere nella casa della famiglia di origine per assicurarsi il proseguimento del lignaggio familiare. Il ritorno a casa era accompagnato da festeggiamenti, banchetti organizzati nelle case delle famiglie. Le spese erano considerevoli e le autorità promulgavano leggi (suntuarie) che ponevano un limite al numero degli invitati in riferimento alla quantità e qualità del cibo. Terminati i festeggiamenti il matrimonio era concluso e iniziava la vita coniugale.

Il gesto del tocco della mano poteva essere ripetuto più volte ed era il rito più caratteristico della promessa in molti stati italiani del tardo Medioevo. Gli sposi potevano toccarsi la mano in segreto prima di coinvolgere le famiglie e rifarlo in pubblico con parenti ed amici. Il tocco era seguito dal bacio e dalla bevuta nello stesso bicchiere. Il bacio più che un gesto affettuoso altro non era che un segno che sanciva un accordo libero e volontario ed anticipava anche i rapporti sessuali che avrebbero reso irrevocabile il patto. Il bacio violento (fatto davanti a tutti senza il consenso della sposa) era equivalente ad un ratto e metteva la famiglia della donna dinanzi al fatto compiuto perdendo anche il controllo parentale e spesso portava a liti. Anche gli uomini del ceto medio basso facevano doni, non era oro o prodotti pregiati ma scarponi (simbolo del lavoro e che non tutti potevano permettersi) e cibo.

Raramente erano regalati gioielli. famiSenza dubbio questi doni avevano un valore simbolico molto più importante; la donna regalava un fazzoletto di pregiato lino bianco simbolo della disponibilità per una donna di unirsi in matrimonio. A offrire il dono era lo sposo e la donna poteva unirsi in matrimonio anche solo accettando un regalo oppure rifiutarlo se non voleva accettare l’uomo proposto. La celebrazione del matrimonio era accompagnata dal tocco della mano e dal bacio (in Veneto e Friuli) e in Toscana, Emilia, Bologna e Italia Meridionale era l’anello e l’anello permetteva di testimoniare l’esistenza di un vincolo matrimoniale contratto e la presenza o meno di un anello era ciò su cui si basavano i giudici ecclesiastici fiorentini per stabilire al validità o meno di un legame. L’anello però era associato sia al matrimonio ma anche al fidanzamento e su questo si distinguono due terminologia

- per verba de futuro (io ti prenderò in sposa)

- per verba de presenti (ti prendo in sposa)

- bastava il consenso

- serviva il consenso e la consumazione

Da ciò si capisce come il matrimonio fino al Concilio di Trento non destava l’interesse degli ambienti ecclesiastici, era evidente che i matrimoni contratti senza alcuna formalità potevano turbare la pace sociale provocando inimicizie. Il Concilio Lateranense IV nel 1215 stabilì che le coppie dovessero annunciare pubblicamente in chiesa la loro intenzione di sposarsi in modo che il prete potesse essere informato dai fedeli di eventuali impedimenti. La pubblicazione dei bandi aveva proprio lo scopo di evitare le unioni tra consanguinei non di rendere pubblica la cerimonia anche se era un modo per far partecipare tutta la comunità. In FRA, ING, GER per assicurarsi maggiore pubblicità la celebrazione avveniva dinanzi la chiesa alla presenza del prete; in Italia del nord era il notaio che presidiava la cerimonia; tra i ceti popolari che non ricorrevano al notaio era il prete che interveniva con le medesime funzioni del notaio con la redazione di atti pubblici o privati, comprese le scritture matrimoniali in cui si stabiliva la dote.

Nel XII secolo in Sicilia Ruggiero II inserì l’obbligo della celebrazione solenne di fronte alla chiesa e alla presenza di un sacerdote nelle sue Costituzioni del Regno di Sicilia promulgate nel 1231. A Gaeta, ad esempio, era previsto che dopo la cerimonia in casa della sposa in cui lo sposo le metteva l’anello al dito, la sposa si recava in chiesa e lì sulla soglia si ripeteva il rito dell’anello alla presenza di un sacerdote che benediceva l’anello e interrogava gli sposi sulla loro volontà effettiva di unirsi. Subito dopo entravano in chiesa per ascoltare la messa. La Chiesa era riuscita ancora prima del Concilio di Trento a diffondere una forma religiosa e pubblica di celebrazione. La funzione del prete era assistere allo svolgimento di una cerimonia che era sacramentale anche senza la sua presenza, e anche il ricorso al prete per benedire l’anello, il letto, la camera prima della consumazione del matrimonio serviva per scongiurare interventi “diabolici” che impedivano alla coppia di procreare.

In ogni caso il matrimonio era un evento religioso, se gli sposi erano da soli al momento di scambiarsi il consenso invocavano Dio, la Vergine o i santi come testimoni in questo modo il vincolo era illegale agli occhi del mondo ma perfettamente valido dinanzi a Dio. Ma l’assenza di una codificata cerimonia religiosa non deve indurre a ritenere che il matrimonio fosse laico dato che nonostante l’enorme confusione era certa una cosa, ossia che il consenso era l’essenza del matrimonio ed erano proprio gli sposi ad essere ministrei del loro sacramento. La copula carnale mantenne un ruolo importante nella dottrina della chiesa e costituiva la prova incontrovertibile del consenso al presente e quindi trasformava la promessa in matrimonio. Anche la promessa ebbe un ruolo molto importante. Nonostante il diritto canonico se ne distaccava in quanto obbligava direttamente al matrimonio, e quindi il rapporto tra promessa e matrimonio diventava vincolante anche a causa degli influssi germanici che li consideravano due tappe dello stesso processo. In caso di rottura della promessa il partner abbandonato poteva ricorrere al tribunale per ottenere l’adempimento della promessa ma spesso il giudice non obbligava il matrimonio perché veniva meno il principio di libera scelta.

I matrimoni clandestini quindi mettevano in dubbio i principi di indissolubilità della chiesa e rendeva semplice la bigamia. L’abbandono era il modo più semplice per interrompere una unione senza bisogno di tribunali; ma anche chi non aveva contratto vincoli poteva rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento sfruttando il fatto che non fosse obbligatoria alcuna forma di pubblicità. Rendeva la cosa ancora più complicata la difficoltà di distinguere promessa e matrimonio, differenza basata sui verbi al presente e al futuro. In caso di matrimonio riparatore (Cittadella 1560) si poteva celebrare anche durante la flagranza…addirittura un fabbro ad interrogare gli sposi alla presenza di testimoni i quali fornirono agli sposi in prestito un anello per rendere la cerimonia perfetta.

Potevano gli sposi anche usare altre parole, difatti non vi era ancora una codifica ufficiale questo perchè bastava anche un semplice senso di accenno del capo, gesto che in caso di processo poteva non essere sufficiente per arrivare alla sentenza. In assenza di atti scritti si parla di presunzioni. Conseguentemente è facile intuire come i matrimoni clandestini non rappresentavano che elementi di grave incertezza dato che c’era di mezzo anche l’asse ereditario e la legittimità della prole. I matrimoni clandestini creavano ostilità dei laici soprattutto dei ceti sociali elevati che volevano vedere il proprio patrimonio al sicuro. La legge della carità imponeva ai cristiani di stringere alleanze matrimoniali con chi non era legato a loro da vincoli di parentela per poter entrare allargare rapporti con altre famiglie. La chiesa instaurò, quindi, degli impedimenti che riguardava il divieto di matrimonio con consanguinei ed affini, limiti contro cui si scaglierà Lutero.

Pene più severe in Spagna e Francia: in Spagna la regina Giovanna promulgò nel 1505 una legge sui matrimoni clandestini che prevedevano la diseredazione; in Francia Enrico II nel 1556 proibì agli uomini minori di 30 anni e alle femmine sotto i 25 di sposarsi senza l’approvazione paterna pena diseredazione. Ma queste pene NON dichiaravano NULLO il vincolo la quale rimase competenza della chiesa. Le questioni patrimoniali era appannaggio del potere secolare, per regolare le spese nuziali, la dote e stabilire alimenti per moglie e figli in caso di separazioni. Sul controllo dei comportamenti matrimoniali i tribunali secolari entravano in conflitto con quelli ecclesiastici che esercitavano una giurisdizione criminale => reati di “misto foro”. In Francia dal XVI secolo le competenza ecclesiastiche si erodono in virtù del principio che solo al Capo dello Stato e ai suoi ministri spettava punire il colpevole con sanzioni affettive, lasciato alla chiesa solo le pene di natura spirituale.

mercoledì 21 agosto 2013

MOTTE AND BAILEY